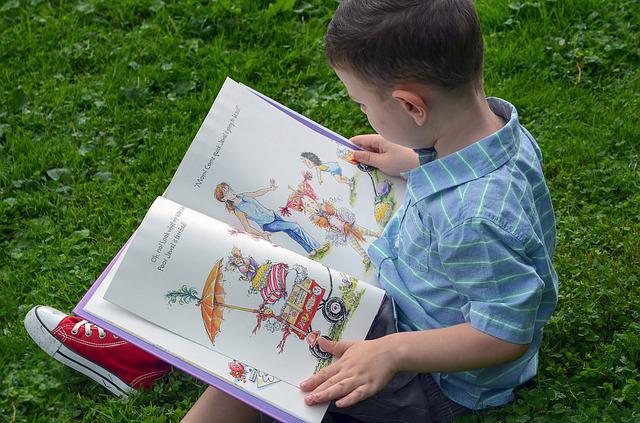

「絵本の読み聞かせは大事」とわかっているけれど、どんな感じで読んだらいいのかわからない……というママさん・パパさんは多いです。保育士時代もそのような相談をするママさん・パパさんが何人もいました。

「先生みたいに上手に読めない」というのが、多くの方の悩みでした。でも、上手に読む必要はありません。

大切なことは、毎日続けること。子どもとの読み聞かせの時間はかけがえのない時間になります。

この記事では、絵本の読み聞かせの3つのポイントや絵本の選び方、絵本の持つ魅力について紹介します。ぜひ、今日から始めてくださいね。

絵本の読み聞かせは難しく考えなくてOK!

絵本の読み聞かせ3つのポイント

元保育士kokoの経験から、絵本の読み聞かせには3つのコツがあると感じました。

初めに、絵本の読み聞かせの3つのポイントを紹介しますね。簡単なことなので、ママさん・パパさんもぜひ取り入れてみてください。

①ゆっくり読まない

絵本の読み聞かせのときに子どもにわかるようにと思い、ゆっくり読むことがあると思います。たまにならその読み方でもOKです。

でも、子どもの集中力を考えてみましょう。ゆっくり絵本を読んだときに、最後まで飽きずに絵本を見ていましたか?途中で子どもの気持ちが絵本から離れていませんでしたか?

途中でフラフラ~として、読むのをやめたときがあるわ。

大人でもそうですが、間延びした時間は退屈です。これは息子の読み聞かせでも経験したことですが、ゆっくり読みすぎると間延びして飽きてしまいました。

子どもが集中できる時間には限りがあります。そこで、テンポよく読んであげることが一つめのポイントです。

特にリズム感のある絵本の場合、テンポよく読むことでリズムやお話の展開をより理解できます。未就学児の絵本の中には、ストーリーではなくリズム感を大切にした絵本もたくさんあります。

例えば、保育士時代に人気の高かった「もこもこもこ」という絵本は、ストーリーではなくリズム感を重視した絵本です。読むたびにテンポを変えると、子どもたちは「うわ~!」と言いながら楽しんでいました。

「小さいからわからないだろう」ではなく、その本自体が持つリズムやテンポを大切にしながら読み聞かせをすると、子どもは飽きずに絵本の世界を楽しむことができます。

絵本の持つリズムやテンポは大切です。

②声色を変えない

保育士時代、おじいさんやおばあさんが出てくるお話で、声を変えていたことがありました。すると子どもから「うちのおじいちゃんはそういう声じゃないよ」「どうしておばあちゃんになるとその声になるの?」と言われました。

私は「そういうものだろう」という思い込みで声を作っていたのですが、子どもにしてみたら不要だったようです。子どもは自分のイメージで絵本を楽しみたいのです。

ちょっと力みすぎていたのかも。

大人の思い込みを押し付けてしまっていたのかも……と気づかされました。息子に絵本を読み聞かせするときには、あまり感情移入しない読み方をしてみました。

もちろん、気持ちが高まるところなどはあって構いません。でも、不要なところで声色を変えずに読むことで、息子にはスーッと話の内容が入っていくようでした。

読み終わった後に「〇〇が面白かった」「玉子ってすごいね」などの感想が出てくるようになりました。大人の価値観を押し付けない方が、子どもの感情を引き出しやすいと感じます。

その子なりの着眼点があるので、押し付けの必要はないよね。

保育士だったときも、息子の読み聞かせでの経験を活かして絵本の読み聞かせをしていました。毎日の朝の会で短い絵本を1冊読み聞かせるのですが、どの子も真剣に聞いていました。

あっさりしているように感じるときもありましたが、子どもにとっては自分のイメージを膨らませることができるようです。読み聞かせ後、「あー、面白かった!」「また、明日も読んで」とリクエストが来ることも多々ありました。

声を作らない読み方なら、ママさん・パパさんも簡単にできるのではないでしょうか?意外と子どもの食いつきはいいですよ。お試しください。

普通の読み方なら私でもできそう。

読んだ後に子どもをほめる

「どうして、読み聞かせ後にほめるのか?」と疑問を持つママさん・パパさんもいるかもしれませんね。読み聞かせで子どもが笑ったり歌ったりする時間は、とても貴重です。

その気持ちを正直にほめましょう。「よく聞いていたね」「聞いてくれてありがとう」と本心からのほめると、必ず子どもに伝わります。ほめられることで子どもは「認められた」と感じ、絵本がさらに好きになります。

ほめることは、子どもの自己肯定感を高める大切な方法の一つです。そのため、ほめるときには気持ちを込めてほめてくださいね。嘘は子どもに見破られますから。

子どもは意外と敏感だよね。

本心からほめることが大事なんだね。

子供に合った絵本の選び方

絵本には、対象年齢が記載されているものもあります。わからないときは、それを一つの目安にするのもよいでしょう。

しかし、実際のところ、対象年齢にこだわる必要はそれほどありません。2歳児でも0歳児向けの絵本を楽しく聞いていることがたくさんありました。1歳児でも3歳児向けの絵本を自分のわかる範囲で楽しんでいました。

対象年齢はあくまでも参考程度でOK!

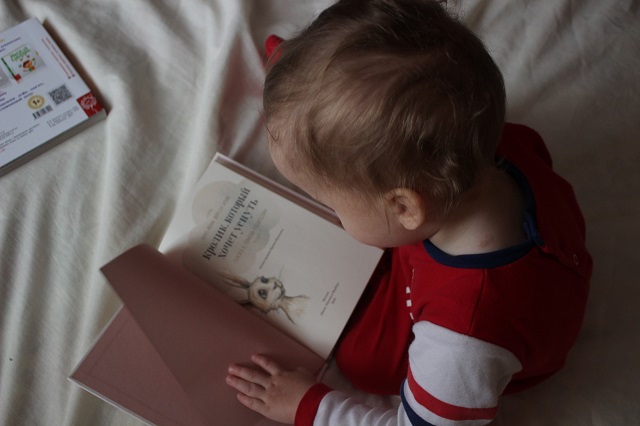

初めて読み聞かせをするときは、簡単なものから始めましょう。絵がわかりやすいものや絵を見るだけでお話がわかるものなどがおすすめです。

読み聞かせの時間は5分でも10分でもOKです。毎日続けましょう。

でも、あわただしい日常生活の中、読み聞かせの時間を作ることを億劫に感じてしまうママさん・パパさんもいることでしょう。そんなときは、一緒に絵本を眺めてみるだけでもOK!

子どもが「これ、何?」と聞いたときに「〇〇だね」「よく見つけたね」と答えてあげましょう。子どもは自分の話を聞いてもらえたことに満足します。その中からいろいろな話が出てくるかもしれません。

1日5分を惜しまずに、続けてみてくださいね。子どもが絵本の世界を楽しめるように準備してあげることが、ママさん・パパさんの役割です。

パパさんに協力してもらってもいいかもね。

絵本は自己肯定感を高めるアイテム

先ほども、「自己肯定感」ついて少しふれました。実は、絵本の読み聞かせは子どもだけでなく、ママさんやパパさんの自己肯定感アップにも役立つアイテムです。

子どもは「最後まで見た」「お話が面白かった」「ほめてもらえた」という点で、自己肯定感が高まります。大人は「今日も読み聞かせができた」「子どもを喜ばすことができた」という点で、自己肯定感が高まります。

絵本は子どもにも大人にもwinwinなツールです。毎日のたった5分で子どもも大人も自己肯定感をアップできるとしたら、使わない手はないですね。

たった5分で自己肯定感がアップするなら、やって損はないね。

いつも同じ絵本ばかりで大丈夫?

息子が2歳のとき、近所の公民館の図書室にほぼ毎日通っていました。息子のお気に入りの本があったからです。

でも、毎日同じ絵本を「読んで」と持ってくるのです。「たまには違う絵本の方がよいのでは?」と思うのですが、いつも電車の絵本です。

心配になり、図書室の司書さんに相談したことがあります。すると司書さんが「お母さん、大丈夫。そのうちに興味がどんどん広がって、本好きな子どもになりますよ」と教えてくれました。

「また、これなの?」と思わなくていいみたい。

実際、息子の興味は電車の絵本の後はいろいろなものへと変化していきました。息子は小さいときから図書室や図書館が身近だったこともあり、小学校以降も本好きに育ちました。大人になった今も、いろいろなジャンルの本を読んでいます。

「司書さんの言葉を信じてよかった!」と思います。もしも今、ママさん・パパさんの子どもが同じ絵本ばかり見ているからと言って、心配する必要はありません。絵本の楽しさを知った子どもは、自分から新しいものを選び取る力を持っています。

同じ絵本を見ていても、子どもはいろいろなことを考えたり空想したりしています。その時間を大切に見守ってあげましょう。

そういえば、私もお気に入りの絵本があったわ。

絵本の読み聞かせは毎日続けましょう

何事でもそうですが、毎日の継続がポイントです。絵本の読み聞かせも毎日続けましょう。1日たった5分でOKです。

子どもも大人も自己肯定感が高まり、自尊心が育ちます。自尊心は子どもの成長の核になります。また、知的好奇心も育ちます。

時間はいつでも大丈夫。ママさん・パパさんのすき間時間を、少しだけ子どものために使ってあげましょう。子どもと一緒に何かをできるのは、小さいうちだけです。

大きくなるにつれて、子どもは親から離れていきます。ぜひ、今の時間を大切にしてくださいね。

子どもはあっという間に大きくなります。

今の時間を楽しんでね。

コメント